>>1.基本&ルール >>1.2.道具とルール >>1.2.7.ルールの補足(前|次)

ゲートボールのルール(6)ルールの補足

今までの記事でゲートボールをプレーするために必要な最低限のルールは身についたと思います。ちょっと練習すれば試合をすることも可能なのですが、実際に試合をやってよく起きるけれど、まだ説明していない事柄について簡単に補足しておきたいと思います。同点時の勝敗決定、複数球へのタッチが同時に起きた場合、通過とタッチが複合した場合です。ちなみに通過とタッチの複合は二打権と呼ばれる重要プレーなので作戦編で改めて解説します。

同点になった場合は得点の内容を比較して勝敗を決定する

ゲートボールは両チーム5球ずつの合計点を比較して勝敗を決定するのは以前に説明した通りです。合計得点が同じ場合はどのように勝敗を決定すれば良いのでしょうか?

実はゲートボールでは合計得点が同じでも、両チーム5球ずつの得点の「内容」を比べて勝敗を決めることができます。具体的には最も「先」まで進んでいる球の個数を比べて多い方の勝ちになります。

例えば、赤チーム、白チームともに12点の状況を考えます。赤チームの得点内容が1,3,5,2,1 の12点、白チームの得点内容が2,2,3,3,2の12点だったとしましょう。合計得点が同じ場合には、最も先まで進んでいる球、つまり両チームの上がり球の個数を比較します。この場合、赤チームが1個上がり球を持っているのに対し、白チームは持っていませんので、赤チームの勝ちとなります。

このように合計得点が同じで内容に差異があって勝敗が決まった場合、12-12で赤チームの内容勝ちというようにいいます。上がり球の個数に差がなければ、第三ゲート通過済みの球の個数を比較します。それにも差がなければ、第二ゲート通過済みの数を比較します。

|

1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | |

|

2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |

内容勝ちの例(1):合計得点が同じ場合、上がり球(5点ボール)の数を比較して多いチームの勝利となる。赤チームは1個あるのに対し、白チームは0個であるから、赤チームが12-12での内容勝ちとなる。

例を挙げます。赤チームが3,1,1,2,3の10点、白チームが3,2,2,0,3の10点としましょう。両者とも上がり球はないので、第三ゲート通過済みの数を比べます。両者とも二つなので、次に第二ゲート通過済みの数を比べます。赤チームが1個なのに対し、白チームは2個ですから、白チームの内容勝ちとなります。

より「先」の目標に到達している球が評価されるということで、競った試合では無理に点差で上回るのを狙うのではなく、同点内容勝ちを狙って上がりや第三ゲート通過球を作りにいくという光景をよく目にします。

|

3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |

|

3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |

内容勝ちの例(2):この場合、上がり球は両チームとも0個で差がないので、3点ボールの数を比べるが、両者とも2個なのでまたも差がつかない。2点ボールの数は赤チームが1個であるのに対し、白チームは2個であるから、白チームが内容で上回る。白チームが10-10での内容勝ちとなる。

内容でも差がつかない時は同点決勝を行う

このような場合はどのように勝敗を判定すればよいでしょうか。赤チーム1,3,2,3,1、白チーム3,2,1,1,3の場合、両者とも合計得点は10点です。

|

1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | |

|

3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |

内容で差がつかない場合:同点の場合の勝敗判定方法を用いても差がつかない。このような場合を内容が同じ、同位同点などという。

先ほどの方法にしたがって、各点数のボールの数を比較してみると、3点ボールの数、2点ボールの数、1点ボールの数いずれも全て同じです。この状態を内容が全く同じ、あるいは同位同点などといいます。この場合サッカーのPK戦と同じように同点決勝と呼ばれる第一ゲート通過合戦を行います。

方法はスタートエリアから第一ゲートを通過させる数を競うという非常に単純なもので、打順にしたがって赤1番から白10番までの10人で第一ゲートを通過させます。第一ゲートを通った球の数を両チームとも記録しておき、サッカーのPKと同様に理論上逆転が不可能となった時点で打ち切ります。初めの一巡10人で勝敗が決しなかった場合は第二巡に入ります。第二巡以降はサドンデス方式で、白番の打撃終了時にどちらかが1点リードしたらその時点で終了です。同点決勝により試合が決まった場合は、同点決勝により○○チームの勝利と表現します。ちなみに大会の規定によってはこの同点決勝を省略し、引き分けとして扱うことも可能です。

- 同点の場合は一番先まで進んだ球の個数を比較し、多いチームを勝ちとする。

- 上がり球の数が同じ時、第三ゲート通過球、第二ゲート通過球を順次比較する。

- 得点内容にも差がない場合、同点決勝を行う。第一ゲート通過によるPK戦のようなものである。

- 得点内容に差がない場合、大会規定により引き分けにすることもできる。

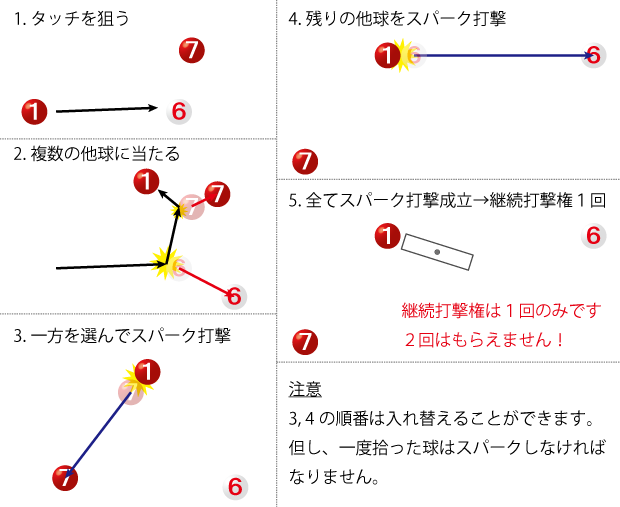

複数の球にタッチした場合、全てスパーク打撃成立で継続打撃権一回

複数の球に同時にタッチした場合はどのようにスパークすればよいのでしょうか?2個の球に同時に当たった場合、2回スパークして初めて「1回」の継続打撃権が得られます。1番が5番と7番に同時にタッチしたとします。この場合5番か7番いずれかの球を先に拾い上げ、スパークを完了させた後に他方の球を拾います。球のタッチ順はスパーク順に関係ありません。

一度球を拾い上げてしまった後はスパークの順番を入れ替えることができないので、球を拾う順番がかなり大事になってきます。もし2個の球を無事スパーク成立させることができたならば継続打撃権が1回だけ得られます(昔は2回打てたのですが、2011規則からは1回だけです)。

複数の球にタッチした場合:タッチした球の個数分スパーク打撃を行わなければならない。拾い上げる球は自分の好きな順番で良いが、一度拾った球はスパークしなければならない。全てのスパーク打撃が成立した後、一回の継続打撃権を得る。

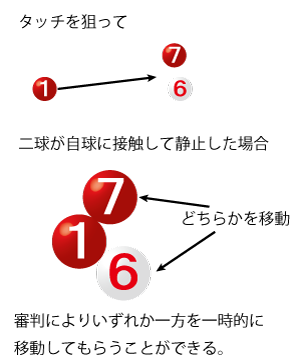

2個の他球が自球に接触していて、一つ目の球のスパークをしようとするともう一つの他球に衝撃が伝わってしまうような場合に限り、スパークを後にする方の他球を一時移動してもらうことができます。接触「寸前」の場合は一時移動できず、反則に気をつけながらスパークすることになります。

複数の球に接触して静止した場合:このままではスパーク打撃ができないので、審判に頼んでスパークしない方の球を一時移動してもらう。どかさない方の球のスパーク打撃が終了した後、続けて一時移動してもらった球のスパークを行う。

- 複数の球にタッチした場合、全てのスパーク打撃成立で継続打撃権一回を得る。

- スパーク打撃の順番は入れ替えることができない。

- 複数球が自球に接触している場合に限り、ボールの一時移動ができる。

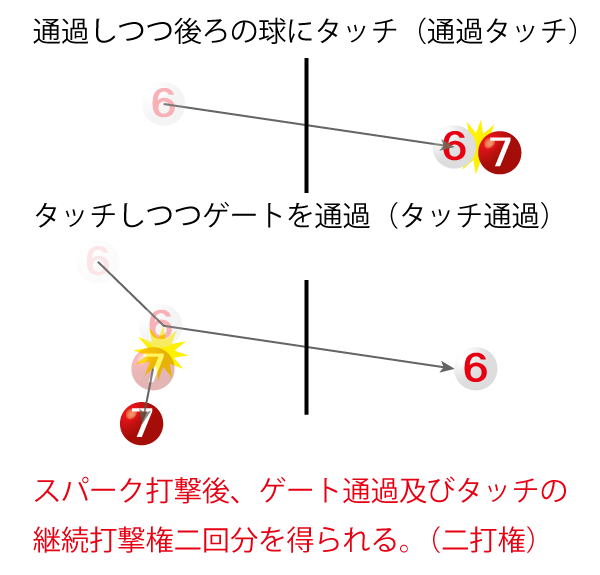

通過とタッチが複合するとスパーク打撃成立後「二回」継続打撃できる

ゲートを通過しつつゲート裏の他球に当たった、もしくはゲート前の他球に当たり、自球がゲートを通ったという場合があります。それぞれ通過タッチ、タッチ通過という名前がついています。このような場合、スパーク打撃を成立させた後、タッチによる一打、通過による一打、合計二打の継続打撃権が得られます。この通過タッチ、タッチ通過のようなプレーを決めることを二打権を取るといいます。二打権は文字通り二回打てる権利のことで、遠くの球を出したり、ゲートを通ったりすることのできる大変強力な武器です。効用については作戦編で詳しく説明します。

通過タッチおよびタッチ通過:通過しつつゲート後ろの球にタッチするのが通過タッチ、タッチした際に自球がそのままゲートを通過した場合をタッチ通過という。スパーク打撃成立後、タッチの分と通過の分合わせて二回分の継続打撃権を得る。

- タッチと通過が複合するとスパーク打撃成立後、二回の継続打撃権を得る。

- 通過タッチ、タッチ通過という名前が付いており、総称して二打権と呼ばれる。

- 二打権は超強力で戦術の柱となる。